【町歩きがもっと楽しくなる!】藩主のお屋敷ってどんなだった?栗本格斎が描いた津和野藩邸の姿

津和野の歴史や文化に触れるなら、絵図(えず)――昔の地図や建物の見取り図――も重要なヒントになります。

今回は、江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した津和野出身の絵師・栗本格斎(くりもと かくさい)が描いた、津和野藩主・亀井家のお屋敷(藩邸)を紹介します。

巨大絵図に描かれた藩主の暮らし

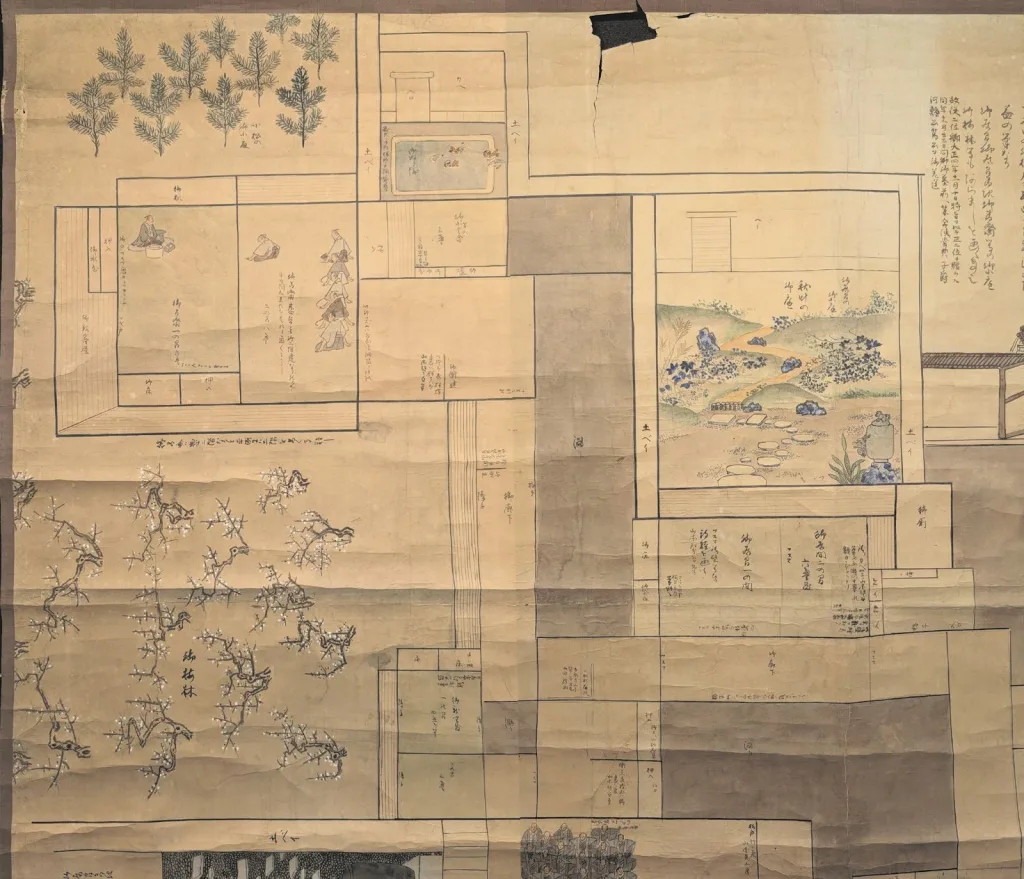

栗本格斎が描いた作品の一つに、津和野町郷土館に所蔵されている「亀井家御殿全図(かめいけ ごてん ぜんず)」という絵図があります。幅およそ1.8メートル、長さ2メートル以上のとても大きな作品で、江戸時代に津和野藩主が暮らしていた屋敷の様子が細かく描かれています。

今回は、その中の一部をピックアップしてご紹介します。

百景図とつながる“梅林の庭”

絵図の中を見ると、左上に「御書斎(ごしょさい)」と呼ばれる書き物などを行う部屋、そしてその下には「御梅林(ごばいりん)」と書かれた梅の木の庭が描かれています。

この梅林、実は「津和野百景図(つわのひゃっけいず)」という、津和野の名所を絵で伝えるシリーズの第10図「侯家庭園の梅林」に描かれている場所と同じなんです。

今回の絵では梅の木が描かれているだけですが、百景図に描かれた風景を手がかりにすると、小道があって人が歩ける庭園だったのかもしれません。過去の風景と現存する資料がリンクする瞬間は、まちの歴史を身近に感じさせてくれますね。

華やかで趣ある空間

また、書斎の右上には「鵞鳥(がちょう)」を飼っていた池が描かれています。鵞鳥は、藩主が鷹狩りのような狩猟で捕まえたものだと考えられており、屋敷の中で飼育されていたようです。さらに、敷地内の庭にはキジが遊んでいる様子も描かれていて、まるで動物園のような趣きもあります。

屋敷内の襖(ふすま)や杉戸(すぎと)などの建具には、画家の名前と絵の題名が書かれていたことがわかっており、当時の空間がどれだけ美しく飾られていたかが想像できます。

その中には、山本琴谷(やまもと きんこく)という絵師が描いた「王羲之(おうぎし)の絵画」という杉戸絵もあり、こちらは今、郷土館が所蔵しています。

現存しないお屋敷を、今に伝える

津和野藩邸は現在は残っていませんが、こうした絵図や資料を通じて、その姿を想像することができます。

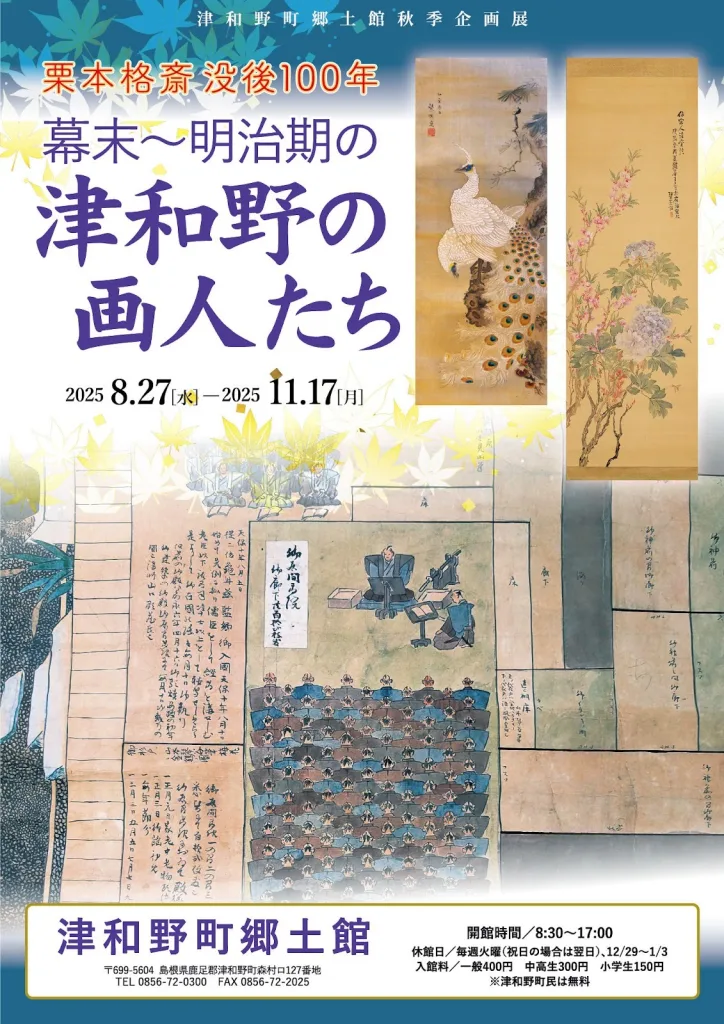

今回紹介した栗本格斎の「亀井家御殿全図」は、現在津和野町郷土館で開催中の企画展「幕末~明治期の津和野の画人たち」で展示中です。前述の杉戸絵も同時に公開されているとのこと。

津和野の歴史を視覚的に感じられる貴重な機会です。ぜひ郷土館を訪れて、藩主のお屋敷の空気を感じてみてください。

そして、こうした絵図や百景図に描かれた場所をまち歩きで巡る前に、津和野日本遺産センターにもぜひお立ち寄りください!

実際にどこに何があったのか、地図や展示を使って詳しくご案内しています。まちの風景が、ぐっと深く見えてきますよ。

津和野城下町の参勤交代路コース

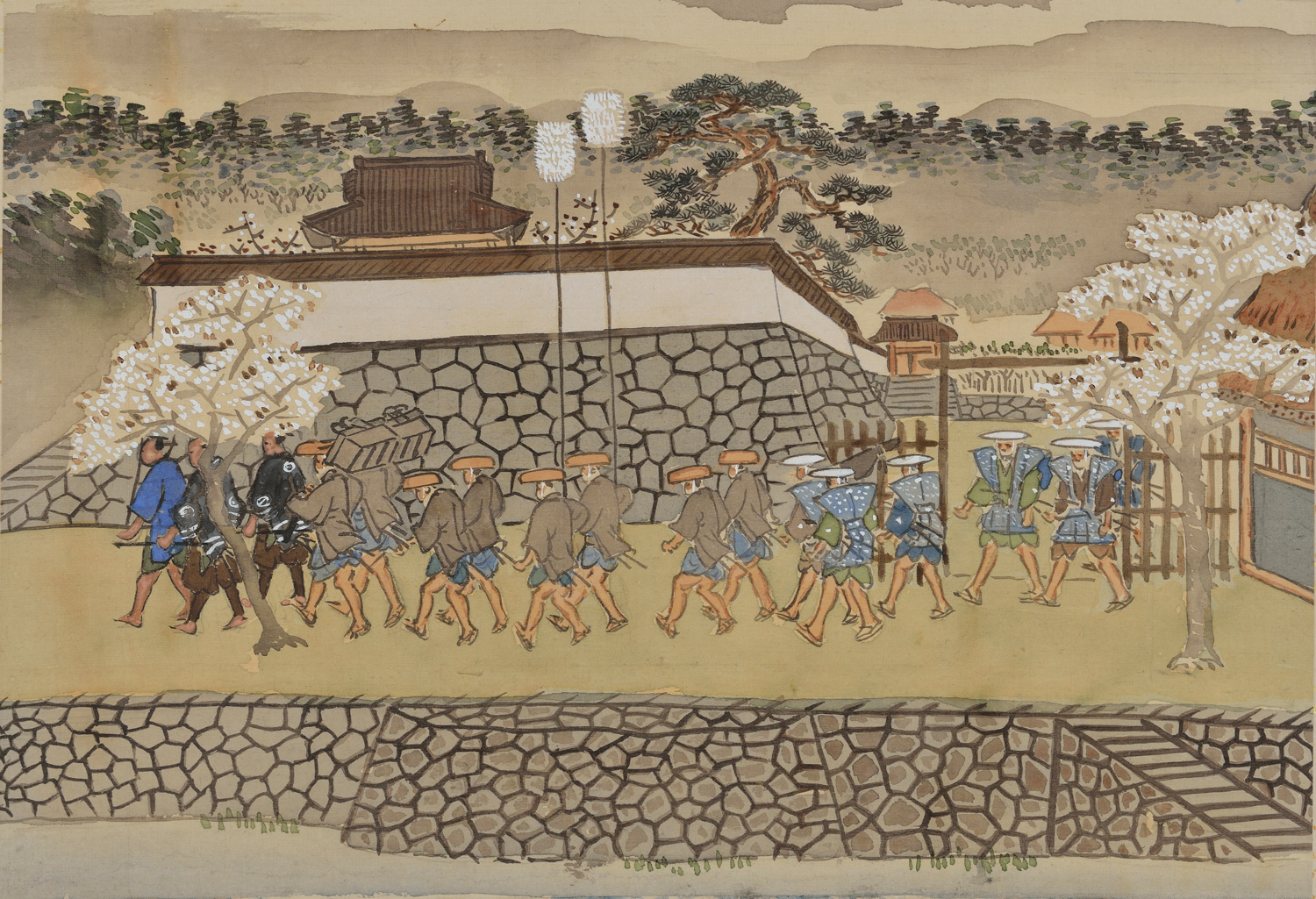

藩主の行列が多く描かれている津和野百景図。大名行列といえば「参覲交代!」と思う方も多いのでは?

百景図には参勤交代の行列の絵はありませんが、城下町においての参覲交代路を歩いてみませんか?

※イメージ図は第三十二図鷲原口屋外です。参勤交代の行列ではありません? どこへ行く行列だと思いますか?

武士たちの崇敬の地探訪コース(3時間30分)

津和野百景図で最も多くの紙面を割いて紹介されている鷲原八幡宮および鷲原地区。鷲原口から城下町の外に出るが、

八幡宮は「武運の神」とされる。亀井家の祖を祀った津和野神社への参拝など、崇敬の地へ行く3時間30分コース。

武士たちの崇敬の地探訪コース(2時間)

津和野百景図で最も多くの紙面を割いて紹介されている鷲原八幡宮および鷲原地区。鷲原口から城下町の外に出るが、

八幡宮は「武運の神」とされる。武家だけでなく、庶民も集う心の拠り所をめぐる2時間コース。

高津川水系水辺めぐり

平成22〜25年で水質日本一にもなった高津川は、支流を含めると津和野百景図の主役の一つ、と呼べるほど多く描かれています。

ただし、百景図に描かれている高津川は「清流」としてではなく、人やものが往来する交通の大動脈として、描かれているのが特徴的です。水辺を巡ってドライブ、サイクリング、ウォーキングへ!

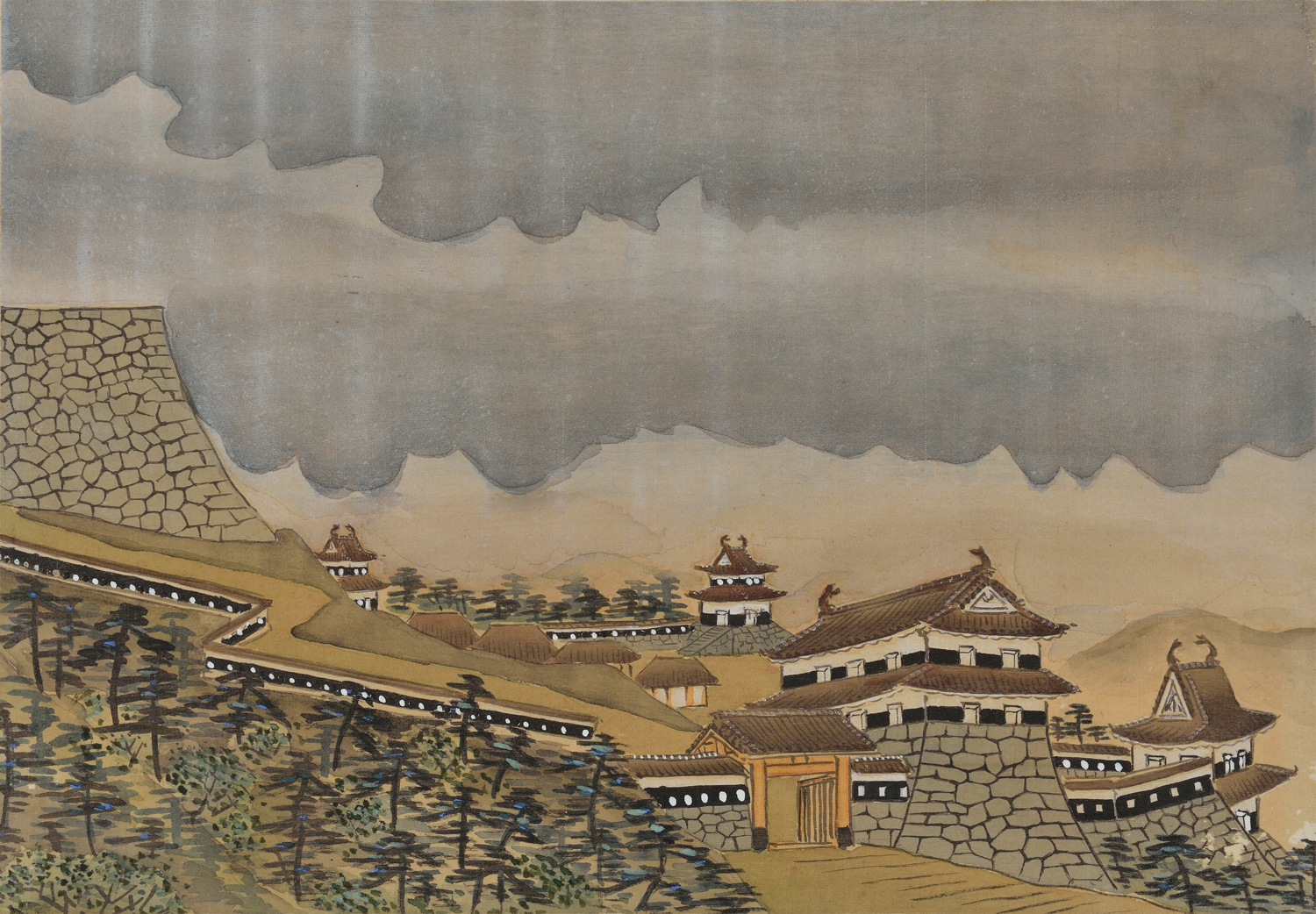

殿様も歩いた(?) 三本松城への道

津和野百景図そのものが、藩主亀井茲監が歩いた(訪れた)津和野藩の風景を書き記したもの。この当時、藩侯が城を登ることはあまりなかったかもしれませんが、今も昔も三本松城は津和野城下町の象徴です。

高低差と視点の移り変わりで、風景が大きく変わるコースです。

青野山の景を愛でる

津和野百景図に数多く描かれていて、城下町津和野のシンボルの一つであるのが、青野山です。

青野山は、お椀を伏せたような丸い優美な山容が特徴的です。360度どこからも見てもまぁるいその形を、地元では妹山(女性的な山)とも呼び親しんできました。たおやかな風情を町のあちこちでお楽しみください。

少年森林太郎の通学路

150年ほど前の津和野藩は、啓蒙思想家・西周(にし・あまね)や、明治の文豪・森鷗外が藩校「養老館」で勉学に励んでいた時期です。藩校への通学の道すがら、彼らはまさに百景図に描かれた風景を見ていました。作品にも登場する鷗外が見ていた当時の津和野の風景を探しに歩いてみましょう。