投稿日:2025年07月11日

津和野といえば、朱色の千本鳥居が印象的な太皷谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)が有名ですよね。

ネットで「津和野 神社」と検索すると、まず目に飛び込んでくるのも、ほとんどがこの神社の写真や情報です。

しかし、津和野にはもうひとつ、大切にされてきた神社があることをご存知でしょうか?

その名も「津和野神社」。観光ガイドやSNSではあまり取り上げられませんが、実は藩政時代から深く敬われ、歴代藩主とも縁の深い由緒ある神社です。

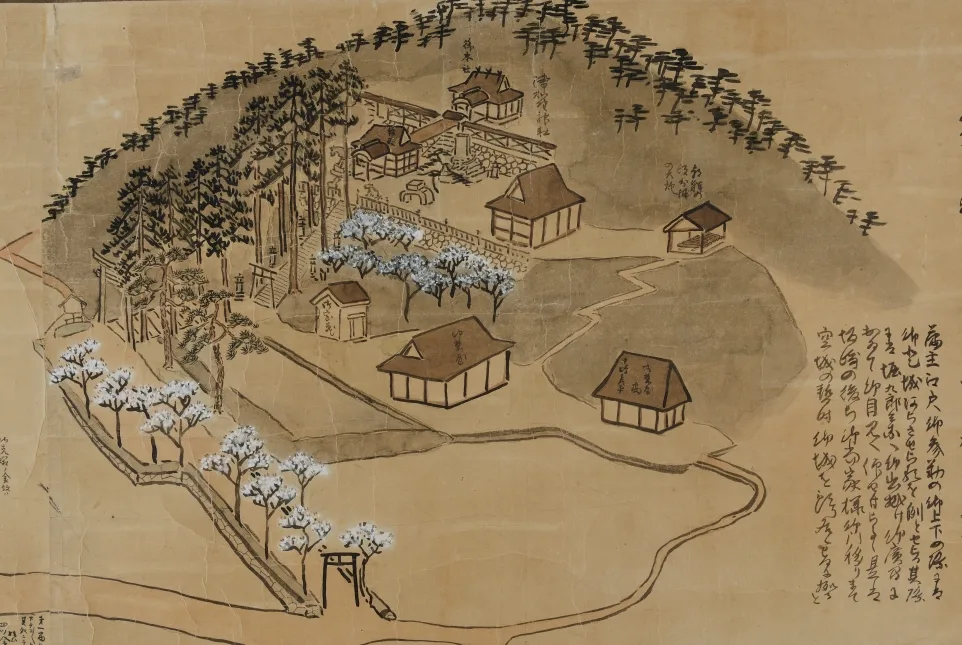

今回は、そんな“知る人ぞ知る”津和野神社について、百景図や古地図、顕彰碑(偉業・功績を讃える碑)の写真とともにご紹介します。

津和野藩の藩主亀井家は因幡国鹿野藩主亀井茲矩(津和野藩主初代政矩の父)を祖と位置づけていますが、茲矩を祀る神社が喜時雨にある「津和野神社」です。

津和野藩の歴代藩主にとって津和野神社は重要な神社で、毎年祭礼が行われていました。藩校養老館の創設者として名高い8代矩賢の時代には二百回忌が営まれ、茲矩の顕彰碑「武霊社之碑」が設置されています。第47図「縣社津和野神社」に描かれた拝殿の奥にある四角い物がこの石碑のようです。

また、栗本格斎が描いた「津和野城下絵図」の津和野神社にはもっと立派に石碑が描かれていて、幕末にはこの神社の重要な要素のひとつだったのかもしれません。ちなみに、碑の設計には藩校養老館の初代学頭山口剛斎が関わったと言われています。

第47図の解説には社殿について「社殿の結構、彫刻の鮮かなる、まことに鄙に稀なる営造物なり」と讃えられていて、往時には立派な社殿だったことが窺えますが、残念ながら昭和25年の火災で焼失してしまいました。現在、社殿は再建ですが、「武霊社之碑」は健在ですので、ぜひ現地でご覧ください。

このほか、境内にはフランキ砲もあり、歴史を感じられます。 フランキ砲についてはこちら

津和野町日本遺産センターでは、津和野百景図のご紹介だけでなく、津和野観光や文化・歴史のことを常駐のコンシェルジュスタッフがわかりやすくご紹介させていただきます。

ぜひ津和野へお越しの際には、日本遺産センターへ足をお運びください!スタッフ一同、お待ちしております!