投稿日:2025年10月10日

津和野の歴史や文化に触れるなら、絵図(えず)――昔の地図や建物の見取り図――も重要なヒントになります。

今回は、江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した津和野出身の絵師・栗本格斎(くりもと かくさい)が描いた、津和野藩主・亀井家のお屋敷(藩邸)を紹介します。

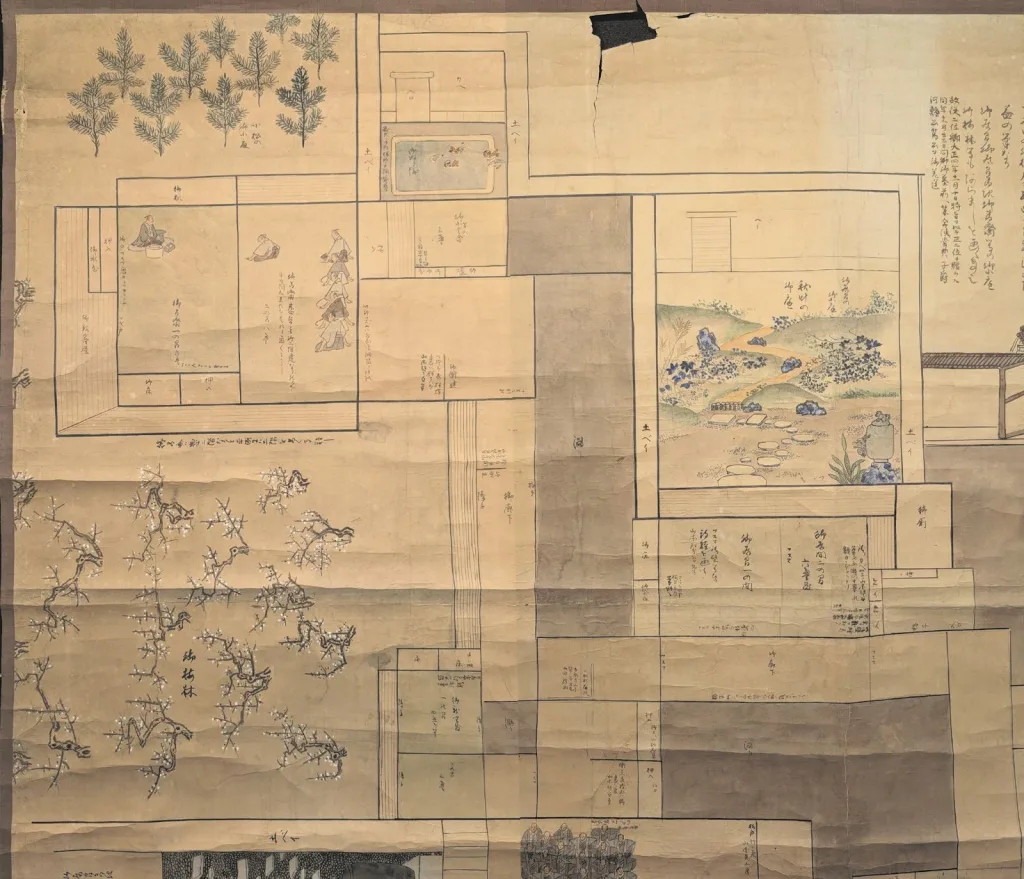

栗本格斎が描いた作品の一つに、津和野町郷土館に所蔵されている「亀井家御殿全図(かめいけ ごてん ぜんず)」という絵図があります。幅およそ1.8メートル、長さ2メートル以上のとても大きな作品で、江戸時代に津和野藩主が暮らしていた屋敷の様子が細かく描かれています。

今回は、その中の一部をピックアップしてご紹介します。

絵図の中を見ると、左上に「御書斎(ごしょさい)」と呼ばれる書き物などを行う部屋、そしてその下には「御梅林(ごばいりん)」と書かれた梅の木の庭が描かれています。

この梅林、実は「津和野百景図(つわのひゃっけいず)」という、津和野の名所を絵で伝えるシリーズの第10図「侯家庭園の梅林」に描かれている場所と同じなんです。

今回の絵では梅の木が描かれているだけですが、百景図に描かれた風景を手がかりにすると、小道があって人が歩ける庭園だったのかもしれません。過去の風景と現存する資料がリンクする瞬間は、まちの歴史を身近に感じさせてくれますね。

また、書斎の右上には「鵞鳥(がちょう)」を飼っていた池が描かれています。鵞鳥は、藩主が鷹狩りのような狩猟で捕まえたものだと考えられており、屋敷の中で飼育されていたようです。さらに、敷地内の庭にはキジが遊んでいる様子も描かれていて、まるで動物園のような趣きもあります。

屋敷内の襖(ふすま)や杉戸(すぎと)などの建具には、画家の名前と絵の題名が書かれていたことがわかっており、当時の空間がどれだけ美しく飾られていたかが想像できます。

その中には、山本琴谷(やまもと きんこく)という絵師が描いた「王羲之(おうぎし)の絵画」という杉戸絵もあり、こちらは今、郷土館が所蔵しています。

津和野藩邸は現在は残っていませんが、こうした絵図や資料を通じて、その姿を想像することができます。

今回紹介した栗本格斎の「亀井家御殿全図」は、現在津和野町郷土館で開催中の企画展「幕末~明治期の津和野の画人たち」で展示中です。前述の杉戸絵も同時に公開されているとのこと。

津和野の歴史を視覚的に感じられる貴重な機会です。ぜひ郷土館を訪れて、藩主のお屋敷の空気を感じてみてください。

そして、こうした絵図や百景図に描かれた場所をまち歩きで巡る前に、津和野日本遺産センターにもぜひお立ち寄りください!

実際にどこに何があったのか、地図や展示を使って詳しくご案内しています。まちの風景が、ぐっと深く見えてきますよ。